Contents

- 1 Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

- 2 Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

- 3 Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Statistik, Unkategorisiert | Kommentieren 5

Wien um 1904 Wiener Graben im ersten Bezirk

Vienna around 1904 Wiener Graben in the first district

21. März 2019

Teil 1: Eine Metropole entsteht (1850–1910)

von Ramon Bauer und Klemens Himpele

Mit 1,9 Millionen EinwohnerInnen ist Wien heute nach London, Berlin, Madrid, Rom und Paris die sechstgrößte Stadt der Europäischen Union und zählt zu den Metropolen des Kontinents. Die Geschichte der Stadt ist durchaus wechselhaft und geprägt von starken Bevölkerungsveränderungen – sowohl in der Anzahl, als auch in der demographischen Zusammensetzung.

Wien wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Metropole, erreichte 1910 die höchste Einwohnerzahl seiner Geschichte und war nach den beiden Weltkriegen eine demographisch gealterte Stadt. Heute ist Wien eine junge Metropole im Herzen Europas und Prognosen gehen davon aus, dass die Stadt in acht Jahren wieder zwei Millionen EinwohnerInnen zählen wird. Wir wollen daher in drei Blogbeiträgen die Bevölkerungsentwicklung Wiens nachzeichnen. Im ersten Teil geht es um die Entstehung einer Metropole (ca. 1850–1910), der zweite Teil befasst sich mit der Alterung Wiens im 20. Jahrhundert und der demographischen Trendwende seit den 1980er-Jahren bis heute (1910–2018). Ein dritter Beitrag behandelt schließlich die aktuelle Bevölkerungsprognose für Wien (2018–2048).

Eine kurze Geschichte der Bevölkerungsentwicklung Wiens

Die Besiedlung des Wiener Beckens reicht bis in die Jungsteinzeit zurück, die Römer errichteten schon im 1. Jahrhundert n. Chr. eine Festung im heutigen Stadtzentrum mit der angeschlossenen Zivilstadt Vindobona. Heinrich II. Jasomirgott machte Wien 1155 zur Hauptstadt der Markgrafschaft Österreich. Einigermaßen verlässliche Bevölkerungsschätzungen liegen aber erst ab 1590 vor. Die erste Volkszählung in Wien fand 1754 unter Maria Theresia statt, weiter zurückliegende EinwohnerInnenzahlen wurden aus der Zahl der Geburten- und Sterbefälle und zeitgenössischen Stadtdarstellungen (z. B. Häuserzählungen) geschätzt.

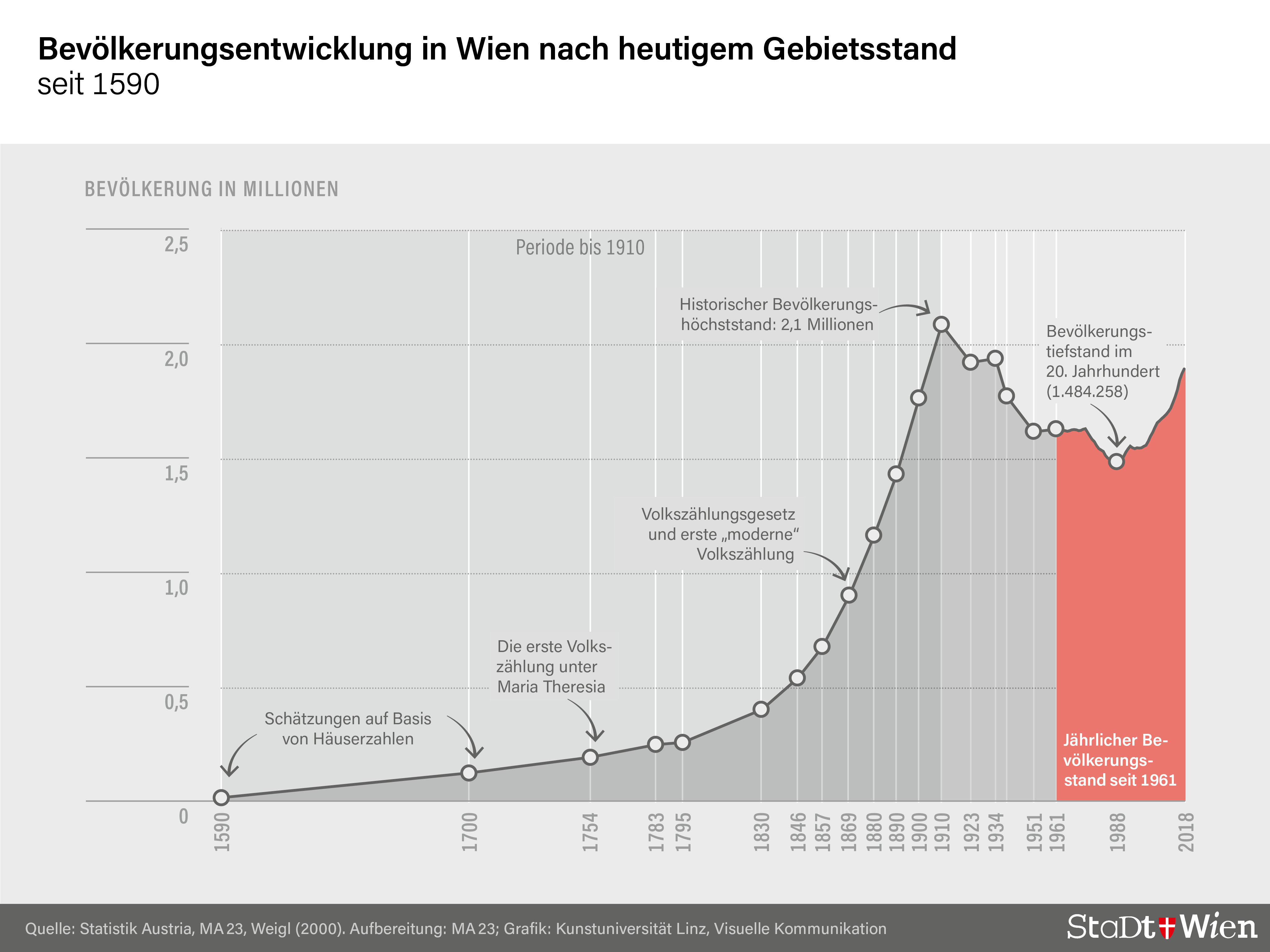

Das durchschnittliche Bevölkerungswachstum in Wien war im 17. und 18. Jahrhundert moderat und lag zwischen 0,5 und 1,0 % pro Jahr. Um 1600 lebten im heutigen Wiener Stadtgebiet etwa 50.000 Menschen, ein Jahrhundert später waren es bereits 125.000 EinwohnerInnen, bis zum Jahr 1800 verdoppelte sich die Bevölkerung ein weiteres Mal auf etwa 260.000 EinwohnerInnen. In dieser Zeit – 1804 – wurde Wien die Hauptstadt des neu entstandenen Kaisertums Österreich.

Die Bevölkerungsentwicklung verlief dabei nicht kontinuierlich, insbesondere brachen immer wieder Epidemien aus – etwa die letzte Pest von 1713 mit rund 2.000 Toten, der wir die Karlskirche verdanken. Choleraepidemien dürften zwischen 1831 und 1873 etwa 18.000 Opfer gefordert haben und auch Typhus suchte die Stadt – etwa 1809 – heim. Diese Epidemien verebbten mit der Fertigstellung der ersten Hochquellenleitung 1873 und anderen Infrastrukturmaßnahmen, die zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen führten – mehr zum Sterben in Wien finden Sie hier.

Verschiedene Ursachen, auf die weiter unten eingegangen wird, ließen Wien dann zur Metropole wachsen: im Jahr 1910 erreichte Wien mit 2,08 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern den bisherigen Bevölkerungshöchststand. Wien war damit nach London, New York, Paris und Chicago und knapp vor Berlin die fünftgrößte Stadt der Welt.

Grafik: Bevölkerungsentwicklung in Wien nach heutigem Gebietsstand seit 1590

Der Ausbruch des 1. Weltkrieges im Jahr 1914 stellt für die Bevölkerungsentwicklung in Wien eine Zäsur dar (dazu im 2. Teil dieser kleinen Serie mehr). Abwanderungswellen infolge der beiden Weltkriege und hohe Geburtendefizite während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre sorgten dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch gut 1,6 Millionen Menschen in Wien lebten. Im Jahr 1988 hatte Wien lediglich 1,48 Millionen EinwohnerInnen, bevor die Stadt insbesondere im 21. Jahrhundert wieder deutliche Bevölkerungszugewinne verzeichnen konnte.

Wien wird zur Metropole

Der Grafik oben ist zu entnehmen, dass es während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein rasantes Anwachsen (mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu 3,5 %) der Wiener Bevölkerung gab, das 1910 den Höhepunkt fand. Diese beachtliche Entwicklung hat mehrere Ursachen, auf die hier kurz eingegangen werden soll.

Die Jahrzehnte vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges waren eine relativ friedliche Periode für Österreich-Ungarn. Zwischen 1866 (Schlacht bei Königgrätz) und 1914 (Ausbruch des 1. Weltkriegs) fanden nur kleinere kriegerische Auseinandersetzungen statt. Dies begünstigte die Entwicklung der Hauptstadt Wien als Zentrum eines multinationalen Kaiserreichs, entscheidend für das Bevölkerungswachstum waren aber andere – ökonomische, technische, medizinische und soziale – Faktoren.

Wie in anderen kontinentaleuropäischen Ländern setzte die Industrialisierung in Österreich deutlich zeitverzögert ein. In England hatte sie bereits Ende des 18. Jahrhunderts begonnen, in Österreich auf breiterer Basis in den 1830er-Jahren. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte sie immer wieder Rückschläge, zudem bestand eine erhebliche Kapitalknappheit. Kaiser Franz I. (1804-1835) war zudem – allerdings erfolglos – bemüht, eine Ballung proletarischer Massen in Wien zu verhindern. Durch die Entwicklung eines Binnenmarktes innerhalb des Kaisertums Österreich nach Ende der Napoleonischen Kriege 1815 war die Industrialisierung in Österreich nicht mehr aufzuhalten. Damit verbunden setzte eine steigende Zuwanderung (nun auch aus den böhmischen Ländern) nach Wien ein – sinnbildlich hierfür ist die Eröffnung der ersten Bahnstrecke von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram 1837 und der Bau großer Kopfbahnhöfe ab 1838. Damals entstanden unter anderem Südbahnhof, Nordbahnhof und Nordwestbahnhof, deren Areale heute wichtige Stadtentwicklungsgebiete darstellen.

Die Industrialisierung zog zahlreiche ökonomische, gesellschaftliche und demographische Veränderungen nach sich: Die Landwirtschaft verlor an Bedeutung, die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort wurde vollzogen, Transportwege wurden durch die Eisenbahnen revolutioniert, Fabriken benötigten eine erhebliche Anzahl an Arbeitern. Diese Faktoren führten nicht nur in der Habsburgermonarchie zu massiven Urbanisierungsprozessen. Im Zeitraum von 1867 bis 1873 kam es zu einem „Gründerzeitboom“, was 1873 zunächst in der Weltausstellung in Wien und dann im „Gründerkrach“ (Börsenkrach von 1873) und einer anschließenden Stagnationsphase mündete. Jedenfalls stärkte die Industrialisierung die Bedeutung der Städte als neue Zentren der kapitalistischen Produktionsweise. Auch Wien entwickelte sich damals zu einer wichtigen Industriestadt.

Insbesondere landwirtschaftlich geprägte Regionen konnten mit der neu entstandenen, günstigeren Massenproduktion nicht mithalten. Viele Menschen gaben diese Erwerbsmöglichkeit daher gezwungenermaßen auf und verließen ihre Heimat. Anziehungspunkte waren einerseits das ferne Amerika mit dem stärksten Auswanderungsjahr aus Österreich-Ungarn 1907, andererseits und vor allem das (vergleichsweise) nahe Wien als Zentrum der Monarchie. Dies führte zu Wanderungsbewegungen in bisher unbekanntem Ausmaß aus ländlichen Gebieten in die Donaumetropole.

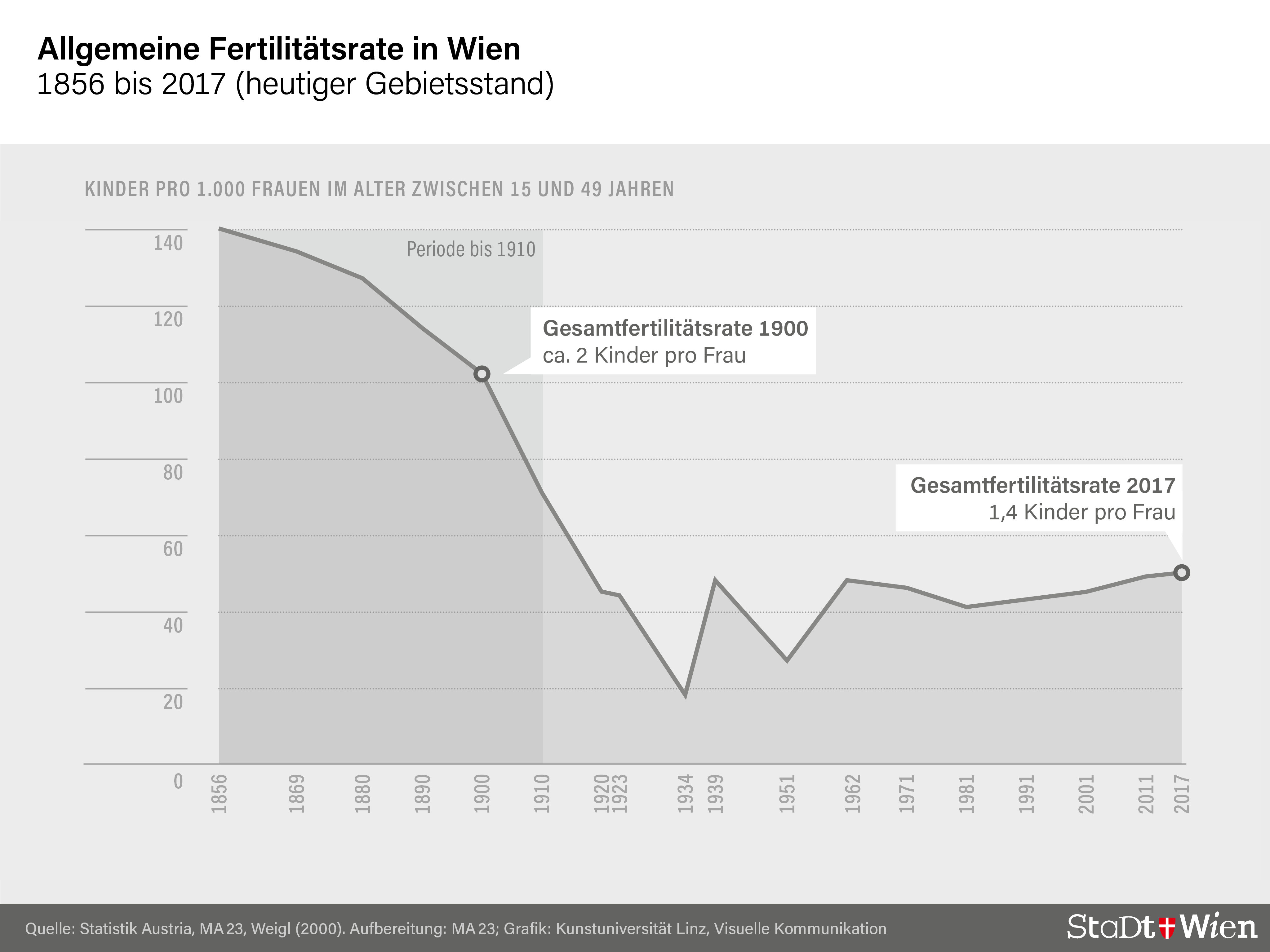

Grafik: Allgemeine Fertilitätsrate in Wien 1856 bis 2017 (heutiger Gebietsstand)

Demographisch war diese Zeit durch hohe Fertilitäts- und allmählich sinkende Mortalitätsraten geprägt. Im Jahr 1857 gab es 140 Geburten auf 1.000 Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren in Wien (Weigl 2000). Die allgemeine Fertilitätsrate ging jedoch bis 1910 stetig auf rund 70 Geburten pro 1.000 Frauen zurück, was bereits damals unterhalb des demographischen Erhaltungsniveaus (von etwas mehr als durchschnittlich zwei Kinder pro Frau) lag.

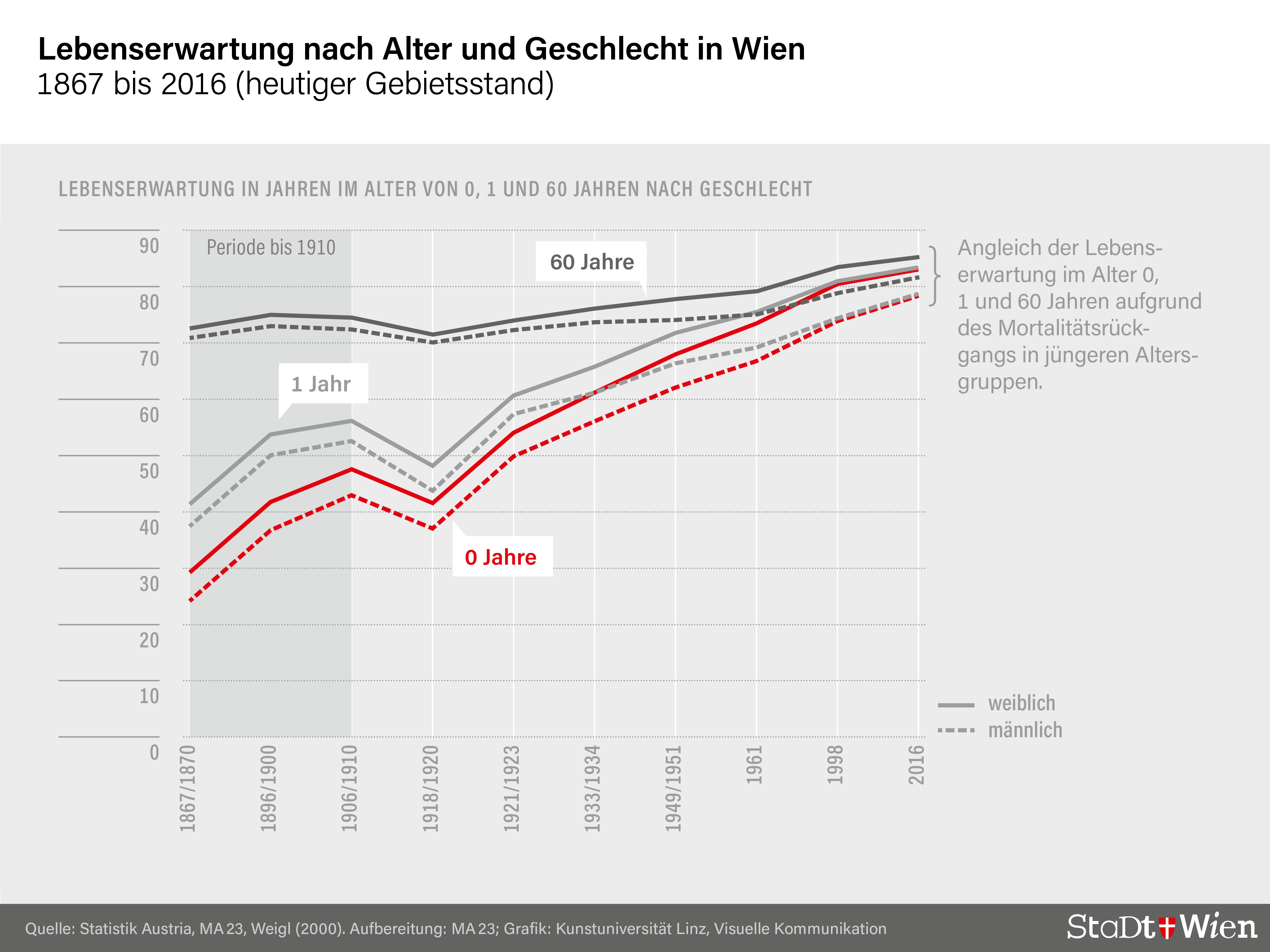

Für die Bevölkerungsentwicklung mitentscheidend war die stetig steigende Lebenserwartung. In Wien herrschte bis um 1870 eine enorme Säuglings- und Kindersterblichkeit, 1869 überlebten ein Viertel der Neugeborenen das erste Lebensjahr nicht, zum Vergleich: Heute sind es 0,4 %. Ursächlich für die geringe Lebenserwartung waren auch Epidemien: Cholera, Typhus und die als „Wiener Krankheit“ bekannte Tuberkulose seien hier genannt. 1867 gehen 26,5 % der Todesfälle in Wien auf das Konto der Tuberkulose.

Während die Tuberkulosesterblichkeit zwar schon in der Zwischenkriegszeit sehr deutlich sank, gelang die medizinische Bekämpfung der „Wiener Krankheit“ vollständig erst nach dem 2. Weltkrieg durch den Einsatz von Antibiotika. Von größerer Bedeutung waren ab den 1870er-Jahren Fortschritte in der Hygiene, befördert durch die Hochquellenleitung. Diese versorgte ab 1873 die Bevölkerung mit Trinkwasser von sehr hoher Qualität, wodurch die Verbreitung von Krankheitserregern erheblich eingedämmt wurde. All das führte zu einem Rückgang der Mortalitätsraten speziell unter Kindern und jüngeren Erwachsenen und damit zu einem deutlichen Anstieg der Lebenserwartung in jüngeren Altersgruppen.

Grafik: Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht in Wien 1867 bis 2016 (heutiger Gebietsstand)

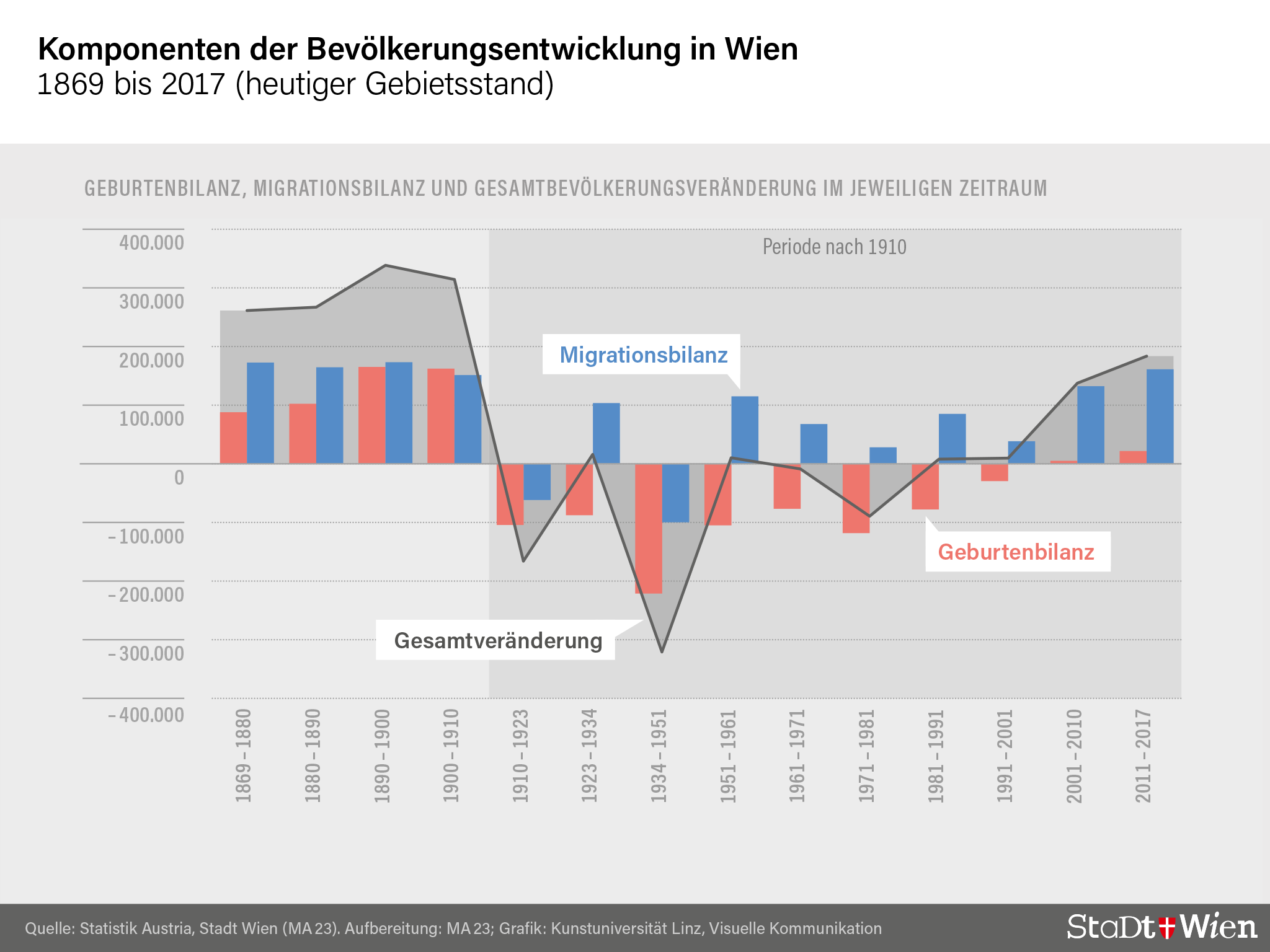

Aufgrund der weiterhin hohen Geburtenraten und des gleichzeitigen Rückgangs der Mortalitätsraten wurden während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Wien erstmals über einen längeren Zeitraum hinweg mehr Geburten als Sterbefälle verzeichnet – dazu mehr im Blogartikel Sterben in Wien. Diese Geburtenüberschüsse führten zusammen mit den durch die damaligen Urbanisierungsprozesse ausgelösten Wanderungsbewegungen, die Wien als Zentrum der Donaumonarchie besonders betroffen haben, zu einem enormen Bevölkerungsanstieg.

Grafik: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in Wien 1869 bis 2017 (heutiger Gebietsstand)

Wien entwickelte sich also ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1910 zur Metropole. Die Bevölkerung wuchs durchwegs mit Raten über 2 % pro Jahr, um die Mitte des 19. Jahrhunderts lagen die Wachstumsraten im Durchschnitt sogar bei 3,5 %. Dies war eine regelrechte Bevölkerungsexplosion, die mit den heutigen Wachstumsraten von Städten in Asien oder Afrika vergleichbar ist. Um die Dimensionen besser fassen zu können, folgend die Bevölkerungszuwächse und -wachstumsraten zwischen den jeweiligen Volkszählungen. Nur zum Vergleich: Graz hat heute 289.000 EinwohnerInnen, Linz 206.000 und die globale Bevölkerungswachstumsrate liegt aktuell bei 1,1 % pro Jahr.

Bevölkerungswachstum in Wien (heutiger Gebietsstand)

| Zeitraum | Bevölkerungs- veränderung | durchschnittliche jährliche Wachstumsrate |

|---|---|---|

| 1851–1857 | +125.000 | 3,5 % |

| 1857–1869 | +225.000 | 2,4 % |

| 1869–1880 | +260.000 | 2,3 % |

| 1880–1890 | +270.000 | 2,1 % |

| 1890–1900 | +340.000 | 2,1 % |

| 1900–1910 | +315.000 | 1,6 % |

In Summe wuchs die Bevölkerung Wiens zwischen 1851 (551.000) und 1910 (2.084.000) um mehr als 1,5 Mio. Menschen – eine Vervierfachung in nicht einmal 60 Jahren. Damit war Wien zur Weltstadt geworden – und der Grundstein für eine abwechslungsreiche demographische Entwicklung im 20. Jahrhundert war gelegt.

Weitere Beiträge dieser Serie

- Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Teil 1: Eine Metropole entsteht (1850–1910)

Teil 2: Das Comeback einer demographisch gealterten Stadt (1910–2018)

Teil 3: Ein Blick in die Zukunft der Wiener Bevölkerung (2018–2048)

Literatur und Datenquellen

Weigl, Andreas (2000). Die Wiener Bevölkerungen in den letzten Jahrhunderten. Statistische Mitteilungen 4/2000 der Stadt Wien.

Weigl, Andreas (2000). Demographischer Wandel und Modernisierung in Wien. Wien: Pichler Verlag.

Statistische Jahrbücher der Stadt Wien

Statistik Austria: Bevölkerungsstand und -bewegungen

Bevölkerungsgeschichte Wiens im Wien Geschichte Wiki

Wissenschaftliche Beratung: Andreas Weigl (MA 8)

Wien heute:

Das Belvedere von Prinz Eugén mit seiner barocken Parkanlage liegt im 3. Wiener Bezirk (rechter Vordergrund). Rechts davon liegt der 4. gefolgt vom 5. Bezirk. Der Halbbogen im oberen Teil zeigt die Gleisanlagen des Wiener Hauptbahnhofes. Dieser liegt im 10. Bezirk. (aktuelles Foto 2024)

Vienna today:

Prince Eugén’s Belvedere with its baroque park is located in Vienna’s 3rd district (right foreground). To the right is the 4th district followed by the 5th district. The semi-circle in the upper part shows the railway tracks of Vienna Central Station. This is in the 10th district. (current photo 2024)

Zu den Autoren

- Ramon Bauer ist stellvertretender Leiter des Dezernats Statistik Wien der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@metropop_eu - Klemens Himpele ist Leiter der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@KHimpele

Inhalt:

Sie befinden sich hier:

- wien1x1.at – Die Stadt.

- Statistik

- Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Statistik, Unkategorisiert | Bevölkerung | Kommentieren 2

24. Mai 2019

Teil 2: Das Comeback einer demographisch gealterten Stadt (1910–2018)

von Ramon Bauer und Klemens Himpele

Heute ist Wien eine junge und wachsende Metropole im Herzen Europas. Dem war nicht immer so: Bevölkerungsrückgänge und -stagnation prägten die Altersstruktur der Wienerinnen und Wiener über weite Teile des 20. Jahrhunderts. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg war Wien eine stark gealterte Stadt. In den letzten 30 Jahren erlebte die Donaumetropole allerdings ein beachtliches Comeback.

Nachdem im ersten Teil dieser Blogserie zur Bevölkerungsentwicklung Wiens die Entstehung einer Metropole (1850–1910) nachgezeichnet wurde, steht nun die Bevölkerungsalterung Wiens im 20. Jahrhundert und die demographische Trendwende seit den 1980er-Jahren bis heute im Mittelpunkt. Ein dritter Beitrag wird schließlich die aktuelle Bevölkerungsprognose für Wien (2018 – 2048) behandeln.

Bevölkerungsentwicklung im 20. Jahrhundert

Wien entwickelte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts zur Metropole, und erreichte im Jahr 1910 mit 2,08 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern den bisherigen Bevölkerungshöchststand. Der Erste Weltkrieg stoppte das enorme Bevölkerungswachstum und führte letztendlich zum Zerfall der Donaumonarchie. Wien wurde damit für die Bevölkerung der Nachfolgestaaten zum Ausland, eine Rückwanderungswelle setzte ein. Darüber hinaus konnten seit dem Ersten Weltkrieg die Sterbefälle nicht mehr durch die Geburten ausgeglichen werden. Es begann die lange Phase der Geburtendefizite, die – besonders deutlich während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre – fast ein ganzes Jahrhundert andauern sollte. Lediglich während dem „Anschluss-Babyboom“ ab 1938/39 und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mehr Geburten als Sterbefälle.

Vertreibung und Flucht in der Nazizeit, der Mord an der jüdischen Bevölkerung Wiens sowie Abwanderungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sorgten dafür, dass nach dem Krieg nur noch gut 1,6 Millionen Menschen in Wien lebten. Insgesamt verlor Wien zwischen 1910 und 1988, als der Bevölkerungsstand mit knapp unter 1,5 Millionen am niedrigsten war, nahezu ein Drittel seiner Bevölkerung. Seit Beginn der 1990er-Jahre verzeichnet Wien wieder ein deutliches Bevölkerungswachstum aufgrund von Zuwanderungsgewinnen, die insbesondere im 21. Jahrhundert sehr kräftig ausfielen. Gründe dafür sind neben der Attraktivität Wiens der Beitritt Österreichs zur EU, geopolitische Krisen (Zerfall des Ostblocks, Zerfall und Kriege im ehemaligen Jugoslawien, zuletzt Kriege im Nahen Osten), die EU-Osterweiterung und seit 2004 auch ein zunehmender Geburtenüberschuss.

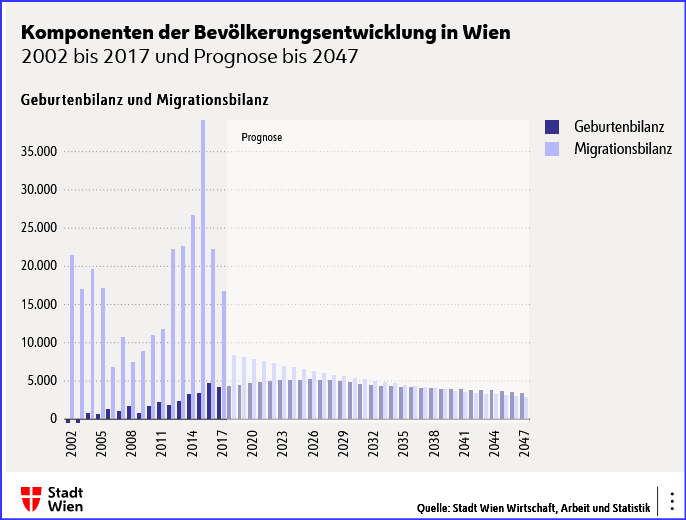

Grafik: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in Wien

Der demographische Wandel Wiens im 20. Jahrhundert wirkte sich aber nicht nur auf die Einwohnerzahl aus, sondern beeinflusste auch deren Alters- und Geschlechtsstruktur. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg setzte in Wien der Prozess der demographischen Alterung ein und erreichte nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Höhepunkt, bevor sich die Bevölkerung der Stadt wieder verjüngte. Diese dynamischen Entwicklungen lassen sich bestens anhand der Veränderungen der Wiener Bevölkerungspyramiden zwischen 1910 und 2018 nachvollziehen.

Demographische Alterung nach 1910

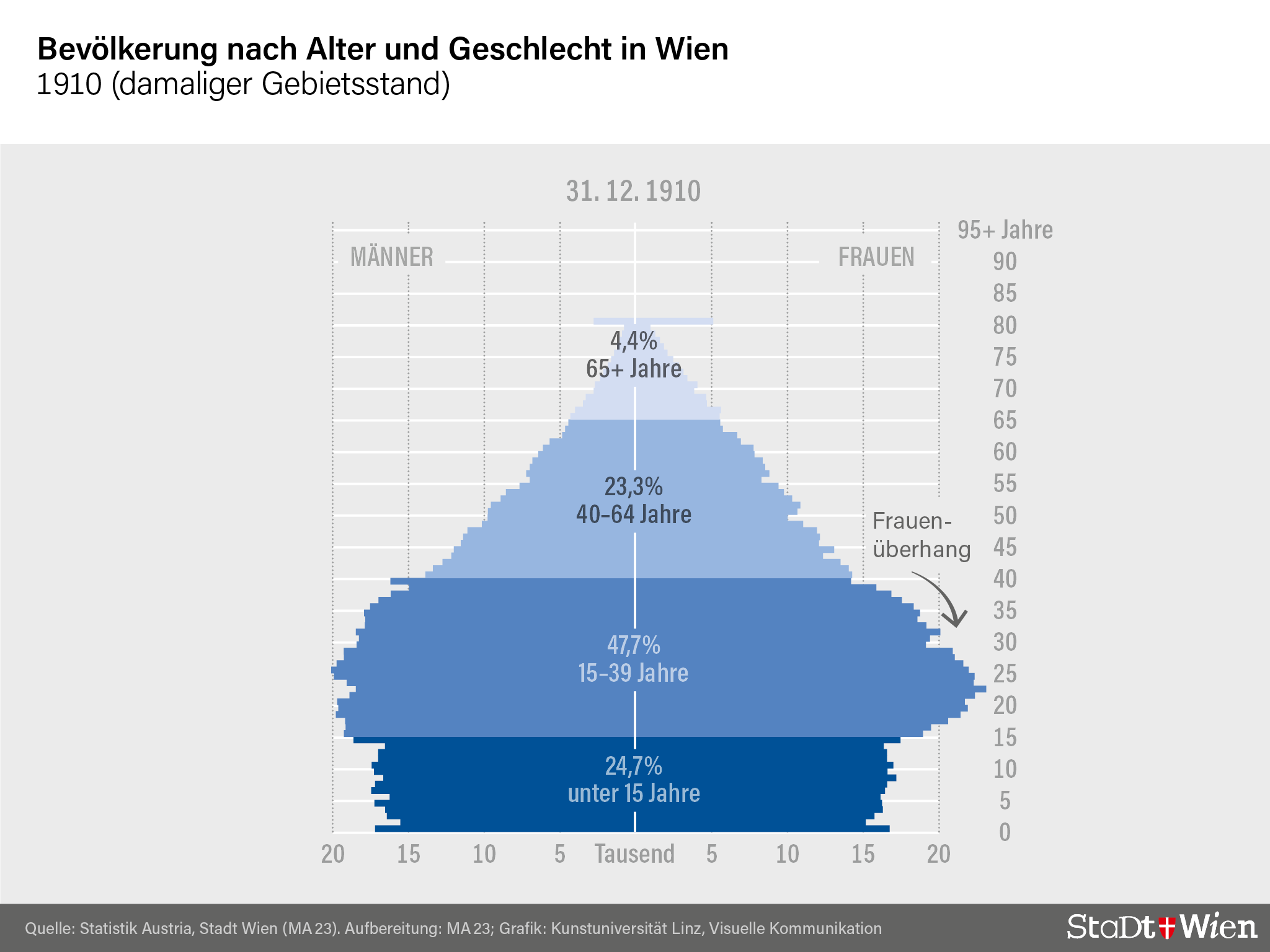

Im Jahr 1910, als die Stadt den historischen Bevölkerungshöchststand von 2,08 Millionen erreicht hatte, entsprach die Visualisierung der Wiener Alters- und Geschlechtsstruktur durchaus noch der Form einer Pyramide. Allein die Altersgruppe der Kinder (unter 15 Jahren) war infolge des seit den 1890er-Jahren anhaltenden Fertilitätsrückgangs zahlenmäßig schwächer besetzt als deren Elterngeneration. Der Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (zwischen 15 und 39 Jahren) war im Wien des Jahres 1910 mit 47,7 %, nicht zuletzt aufgrund der starken Zuwanderung junger Erwachsener aus zumeist ländlichen Regionen der damaligen Donaumonarchie, noch außerordentlich hoch. Dagegen war der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre mit gerade einmal 4,4 % nahezu verschwindend gering. Dementsprechend lag das Durchschnittsalter im Wien des Jahres 1910 bei jugendlichen 29,6 Jahren.

Der Erste Weltkrieg stellte für die Bevölkerungsentwicklung in Wien eine deutliche Zäsur dar. Die Volkszählung 1923 ergab einen Bevölkerungsstand von 1,92 Millionen und damit um 160.000 weniger als im Jahr 1910. Neben der erhöhten Sterblichkeit während und nach dem Krieg kam es unmittelbar nach Kriegsende auch zu einer Abwanderungswelle in die Nachfolgestaaten der sich auflösenden Monarchie – siehe dazu den Blogartikel Sterben in Wien. Obwohl die zuvor starke Zuwanderung aus den vormaligen Kronländern nach der Gründung der 1. Republik ausblieb, verzeichnete Wien zwischen 1923 und 1934 aufgrund der weiterhin anhaltenden Binnenmigration, vor allem aus Niederösterreich und dem Burgenland, wieder eine positive Migrationsbilanz. Dadurch konnte die nun deutlich negative Geburtenbilanz weitgehend ausgeglichen werden und die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner veränderte sich zwischen 1923 und 1934 nur wenig. Allerdings kam es zu drastischen und nachhaltigen Veränderungen in der Altersstruktur der Wiener Bevölkerung.

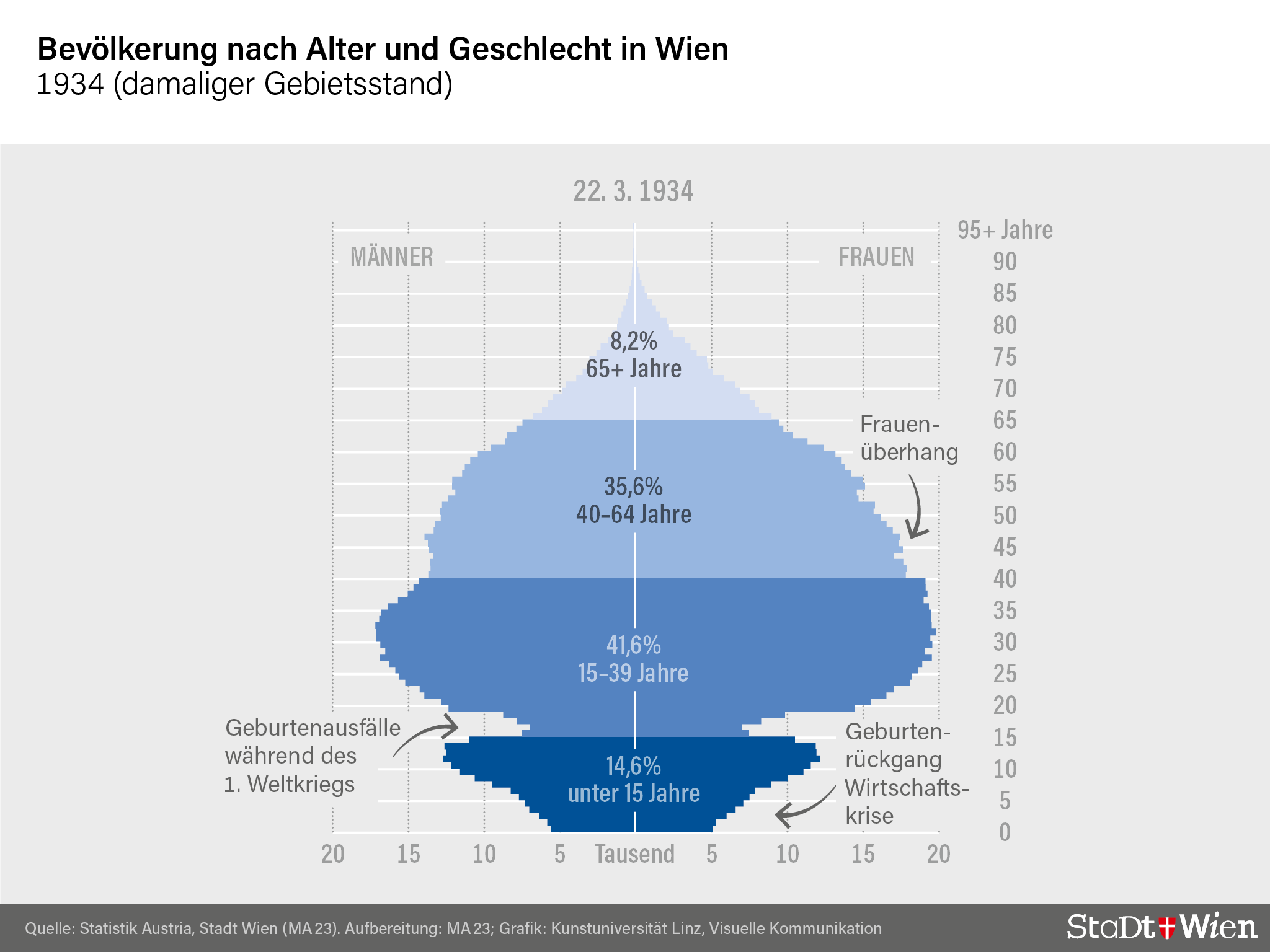

Grafiken: Wiener Bevölkerungspyramide 1910 und 1934

Die Bevölkerungspyramide des Jahres 1934 weist infolge der Geburtenausfälle während des Ersten Weltkriegs und stark sinkender Geburtenzahlen aufgrund der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre tiefe Einschnitte bei den jüngeren Altersgruppen auf. Bei den über 20-Jährigen hatte sich der Frauenüberhang, der bereits in der Altersstruktur des Jahres 1910 im Ansatz sichtbar war, noch deutlicher ausgeprägt. Dafür verantwortlich waren die generell höhere Lebenserwartung von Frauen, die Folgen des Ersten Weltkriegs und die verstärkte Zuwanderung jüngerer Frauen aus ländlichen Umlandregionen nach Wien.

Aufgrund des weiter anhaltenden Geburtenrückgangs verdoppelte sich der Anteil der über 65-Jährigen zwischen 1910 und 1934 nahezu auf 8,2 % und das Durchschnittsalter stieg um mehr als sieben Jahre auf 37,4 Jahre an. Zwischen 1934 und 1951 – in der Periode vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg – verlor Wien 17 % seiner Bevölkerung und die Einwohnerzahl der Stadt sank um 320.000 auf 1,62 Millionen. Etwa die Hälfte des drastischen Rückgangs war auf die Vertreibung und Ermordung der jüdischen Wienerinnen und Wiener zurückzuführen. Dazu kamen militärische und zivile Kriegsopfer und eine während dieser Periode generell negative Geburten- und Migrationsbilanz.

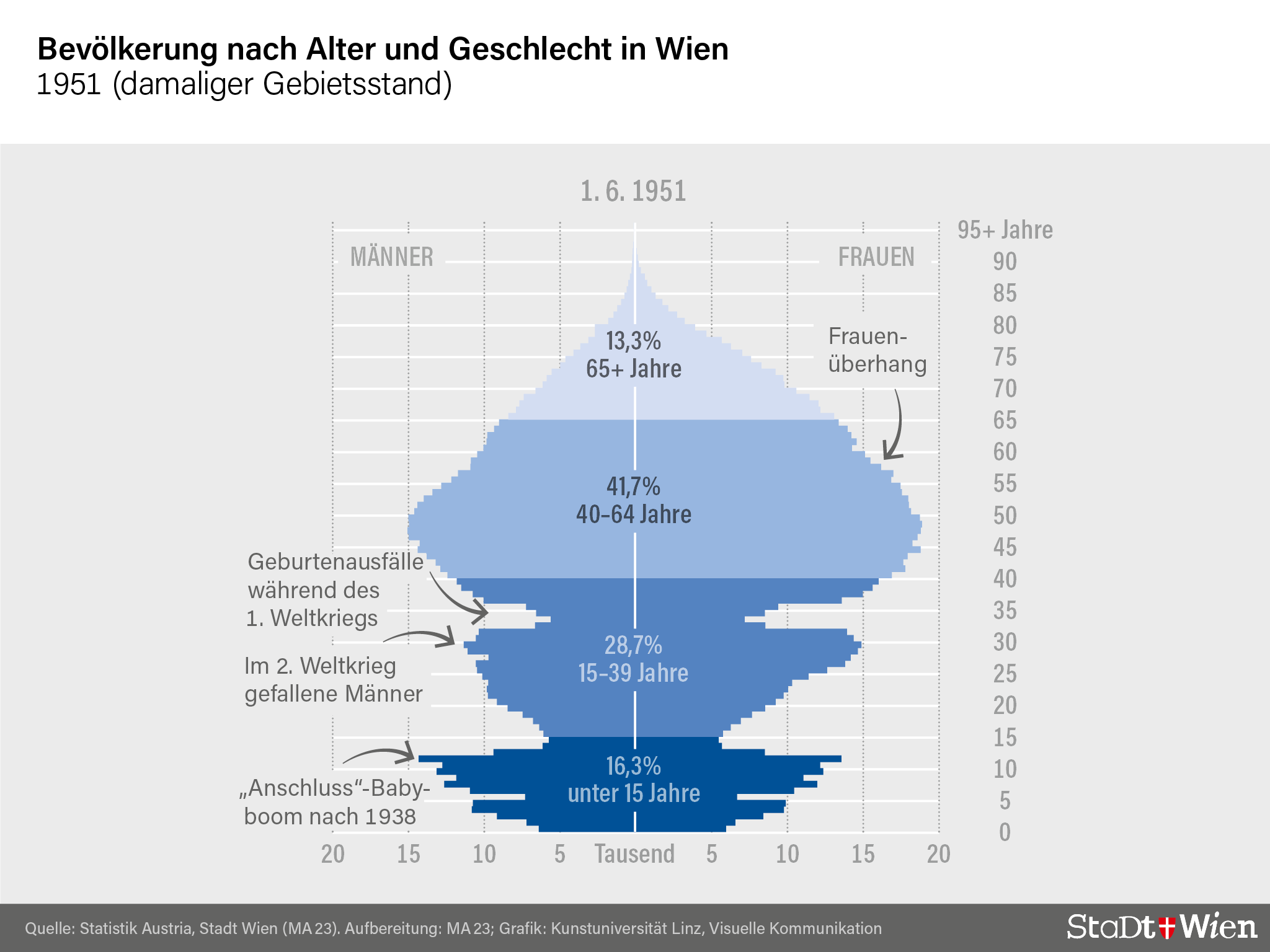

Die Bevölkerungspyramide des Jahres 1951 zeigt eine gealterte Bevölkerung mit einem noch deutlicherem Frauenüberhang, speziell in der Altersgruppe über 50 Jahre: auf 100 Männer dieser Altersgruppe kamen bereits 152 Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei 40,2 Jahren. Neben den tiefen Einschnitten als Folge der Geburtenausfälle während der beiden Weltkriege und der Geburtenrückgänge während der Weltwirtschaftskrise sind auch die Babyboom-Perioden nach dem Anschluss an Nazideutschland 1938 deutlich zu sehen.

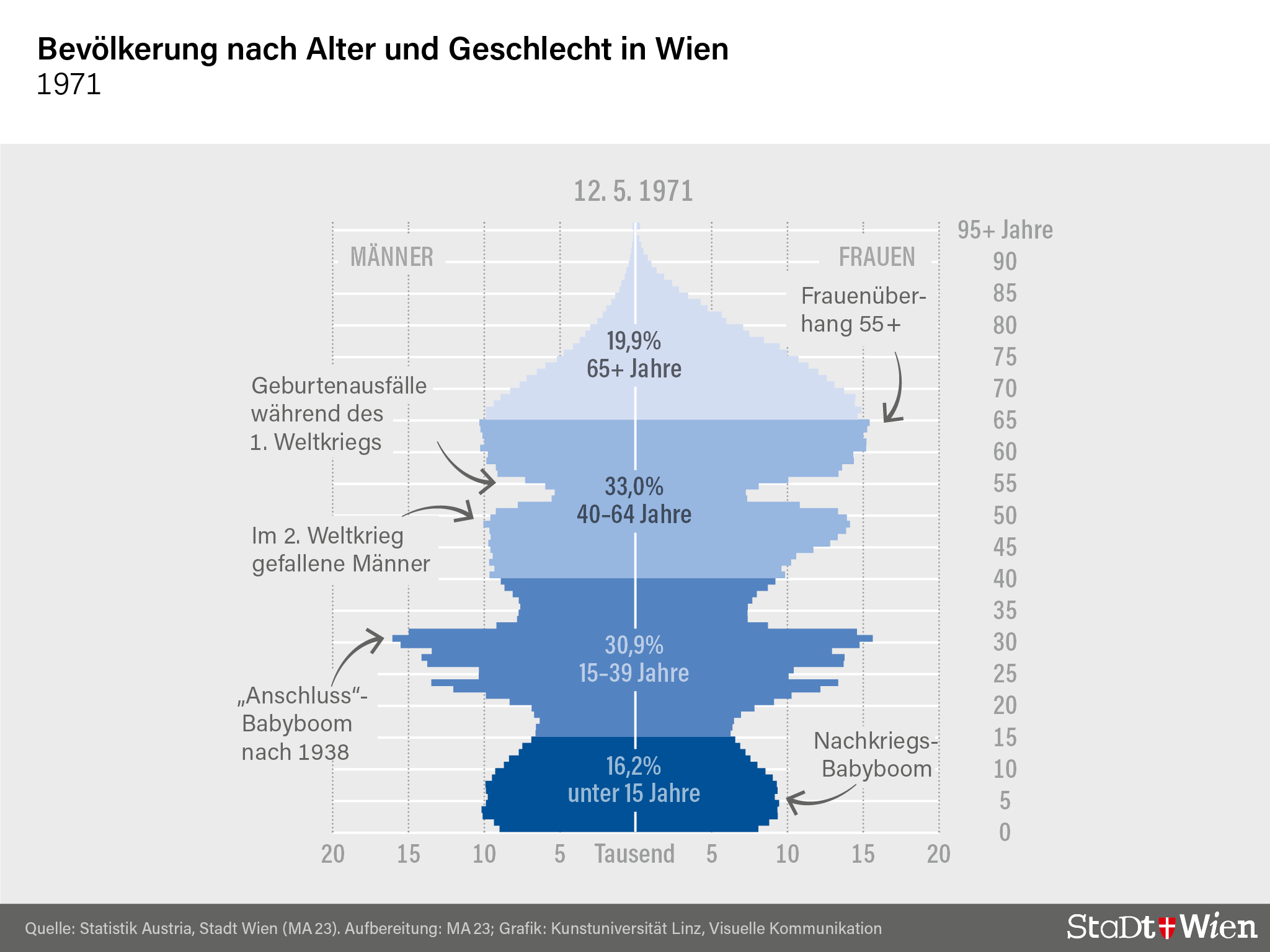

Grafiken: Wiener Bevölkerungspyramide 1951 und 1971

Der Bevölkerungsstand veränderte sich zwischen 1951 und 1971 nur geringfügig, die Alterung der Wiener Bevölkerung schritt aber weiter voran. Daran konnte auch der Nachkriegsbabyboom der 1960er-Jahre, der in Wien nicht besonders stark ausgeprägt war, nicht viel ändern. Der Anteil der über 65-Jährigen und das Durchschnittsalter stieg bis 1971 weiter an – auf 19,9 % bzw. 41,8 Jahre.

In den 1960er- und 1970er-Jahren galt Wien als eine der demographisch ältesten Städte der Welt. Vom US-amerikanischen Demographen Ansley Coale, der Wien damals besuchte, stammt das folgende (frei übersetzte) Zitat: „Wenn Sie wissen wollen, wie sich Bevölkerungen mit geringer Fertilität in Zukunft entwickeln werden, dann gehen Sie auf die Straßen von Wien und schauen Sie sich all die mürrischen alten Damen an“. Tatsächlich kamen im Jahr 1971 auf 100 Männer im Alter von über 50 Jahren 170 Frauen in dieser Altersgruppe. Ein großer Teil dieser Frauen wanderte in der Zwischenkriegszeit nach Wien zu. Während den wirtschaftlich schwierigen Zeiten der 1920er- und 1930er-Jahre blieben viele von ihnen partner- und kinderlos. Andere verloren ihre Männer im Zweiten Weltkrieg.

Bevölkerungstiefststand und Verjüngung

Während der 1970er- und 1980er-Jahre ging die Bevölkerungszahl in Wien trotz positiver Migrationsbilanz weiter zurück. Die Zuwanderung von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und (etwas später) deren Familien aus Jugoslawien und der Türkei konnte die negative Geburtenbilanz nicht kompensieren. Aufgrund der gealterten Bevölkerung und des geringen Fertilitätsniveaus kam es weiterhin zu deutlich mehr Sterbefällen als Geburten. Im Jahr 1988 verzeichnete Wien mit nur noch 1,48 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern den Bevölkerungstiefststand im 20. Jahrhundert. Da im Laufe der 1980er-Jahre die jährlichen Geburtendefizite langsam zu sinken begannen und die Zuwanderung wieder zunahm, stieg auch die Zahl der Wienerinnen und Wiener nach 1988 langsam wieder an. Damit war der Höhepunkt der demographischen Alterung Wiens im 20. Jahrhundert überwunden.

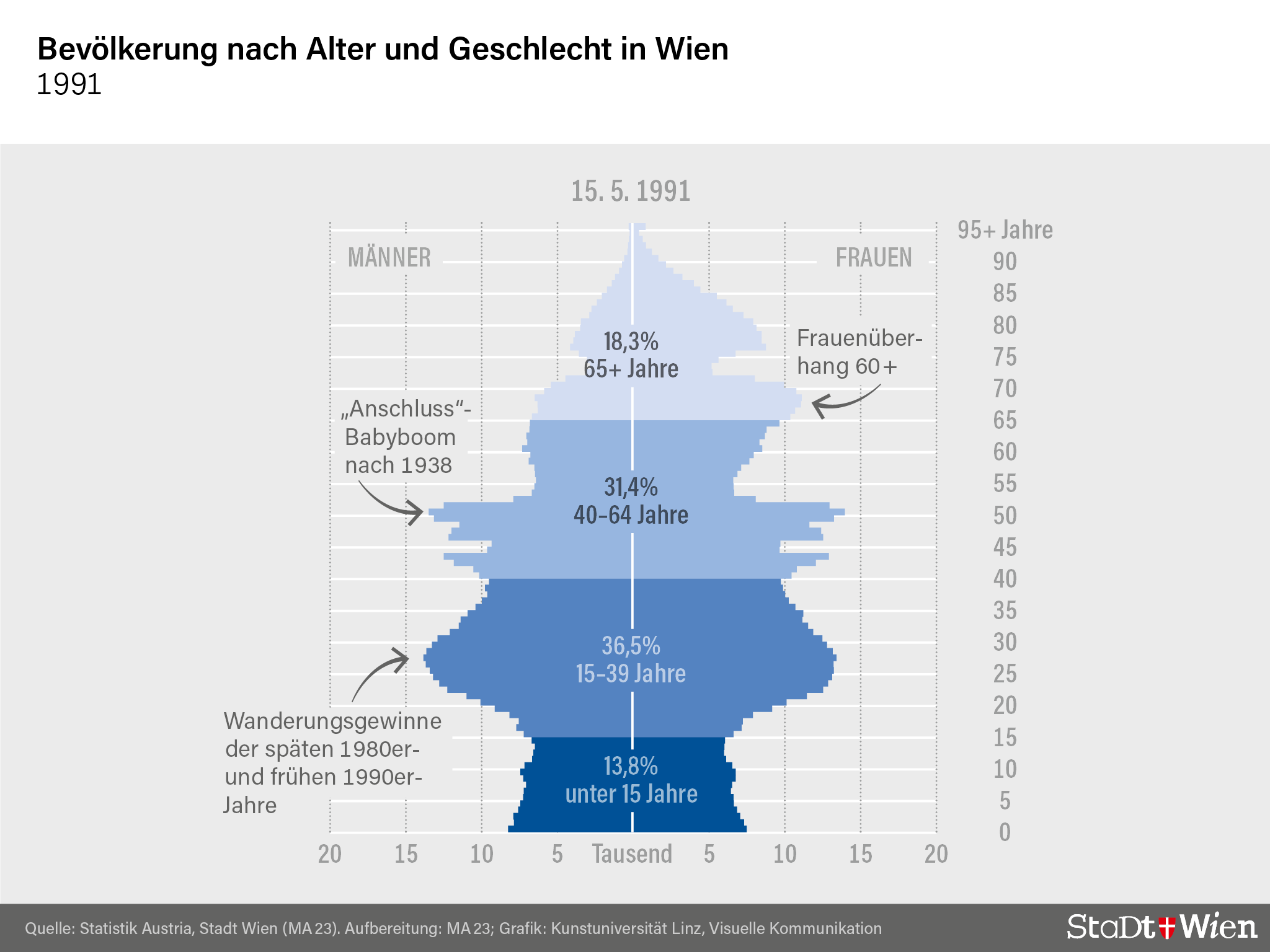

Im Jahr 1991 lebten wieder etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen in Wien. Der Anteil der über 65-Jährigen (18,3 %) und das Durchschnittsalter (41,1 Jahre) sanken, und das Geschlechterverhältnis normalisierte sich. Im Alter von 50 Jahren und mehr kamen aber noch immer 158 Frauen auf 100 Männer. Der Anteil der jüngeren Erwachsenen (unter 40 Jahre) war aufgrund der Wanderungsgewinne der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre wieder deutlich angestiegen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und im Zuge der Kriege im zerfallenden Jugoslawien kamen vermehrt Zuwanderer und Zuwanderinnen aus diesen Regionen.

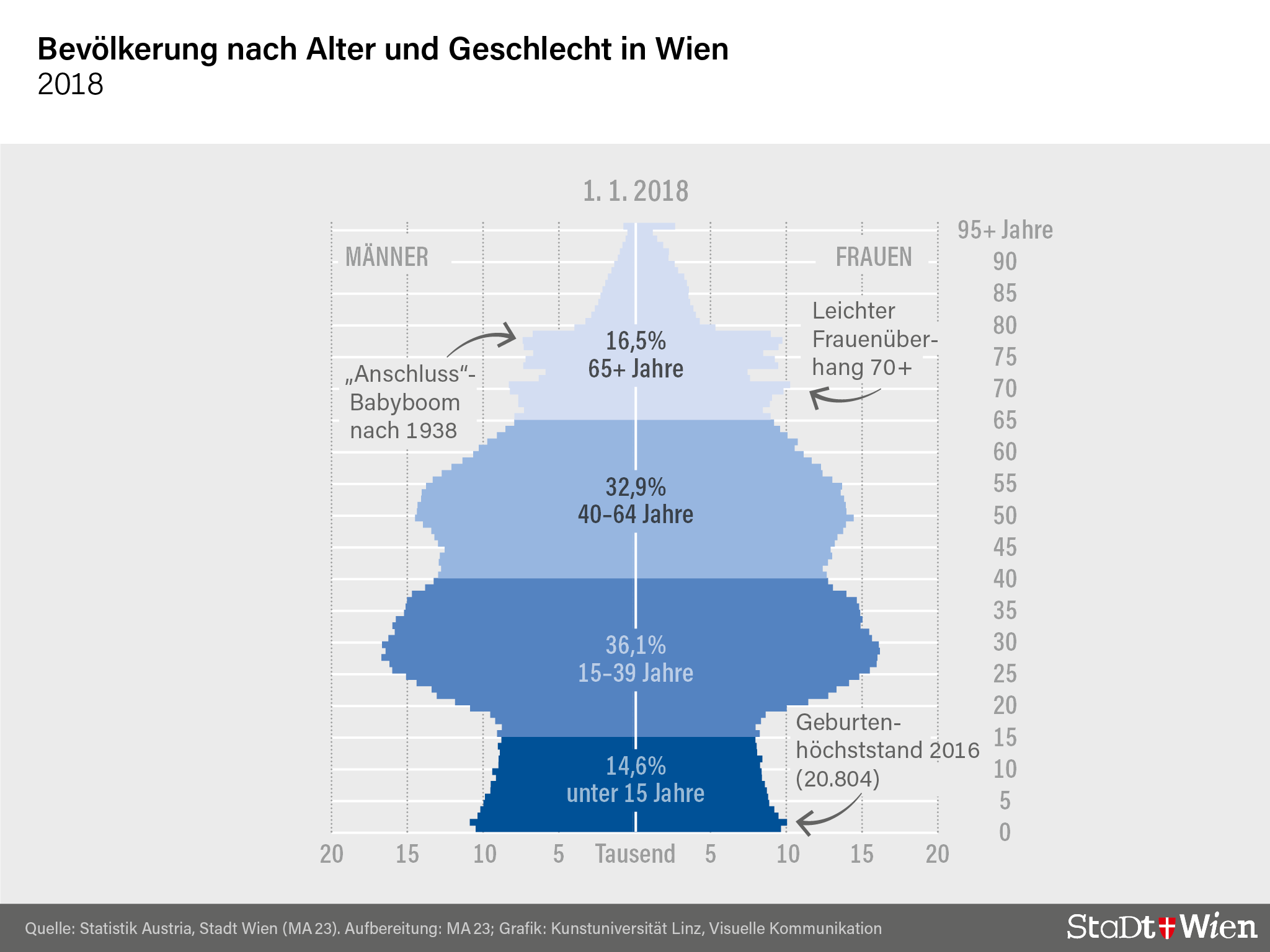

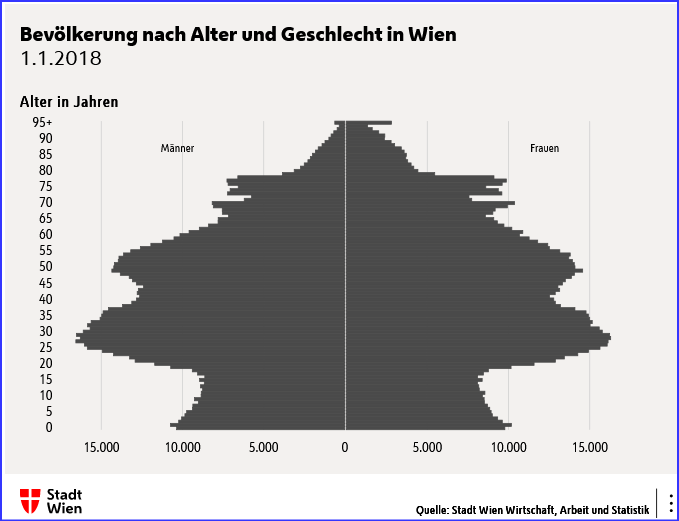

Grafiken: Wiener Bevölkerungspyramide 1991 und 2018

Seit den frühen 1990er-Jahren, speziell seit der Jahrtausendwende, verzeichnete Wien eine enorme Bevölkerungszunahme. Zwischen 1991 und 2018 stieg die Einwohnerzahl um nahezu 390.000 Menschen auf 1,89 Millionen an. In weniger als drei Jahrzehnten war Wien um mehr als die Bevölkerungszahl von Linz und Salzburg zusammen gewachsen und hat sich dabei demographisch weiter verjüngt. Heute ist keine Altersgruppe so stark besetzt wie die Bevölkerung im Hauptalter der Familiengründung zwischen 25 und 35 Jahren. Aufgrund des hohen Elternpotenzials ist auch die Anzahl der Geburten gestiegen: nach nahezu einem Jahrhundert ist die Geburtenbilanz in Wien seit 2004 wieder durchgehend positiv und im Jahr 2016 gab es mit 20.804 Neugeborenen sogar einen neuen Geburtenhöchststand der Nachkriegsperiode.

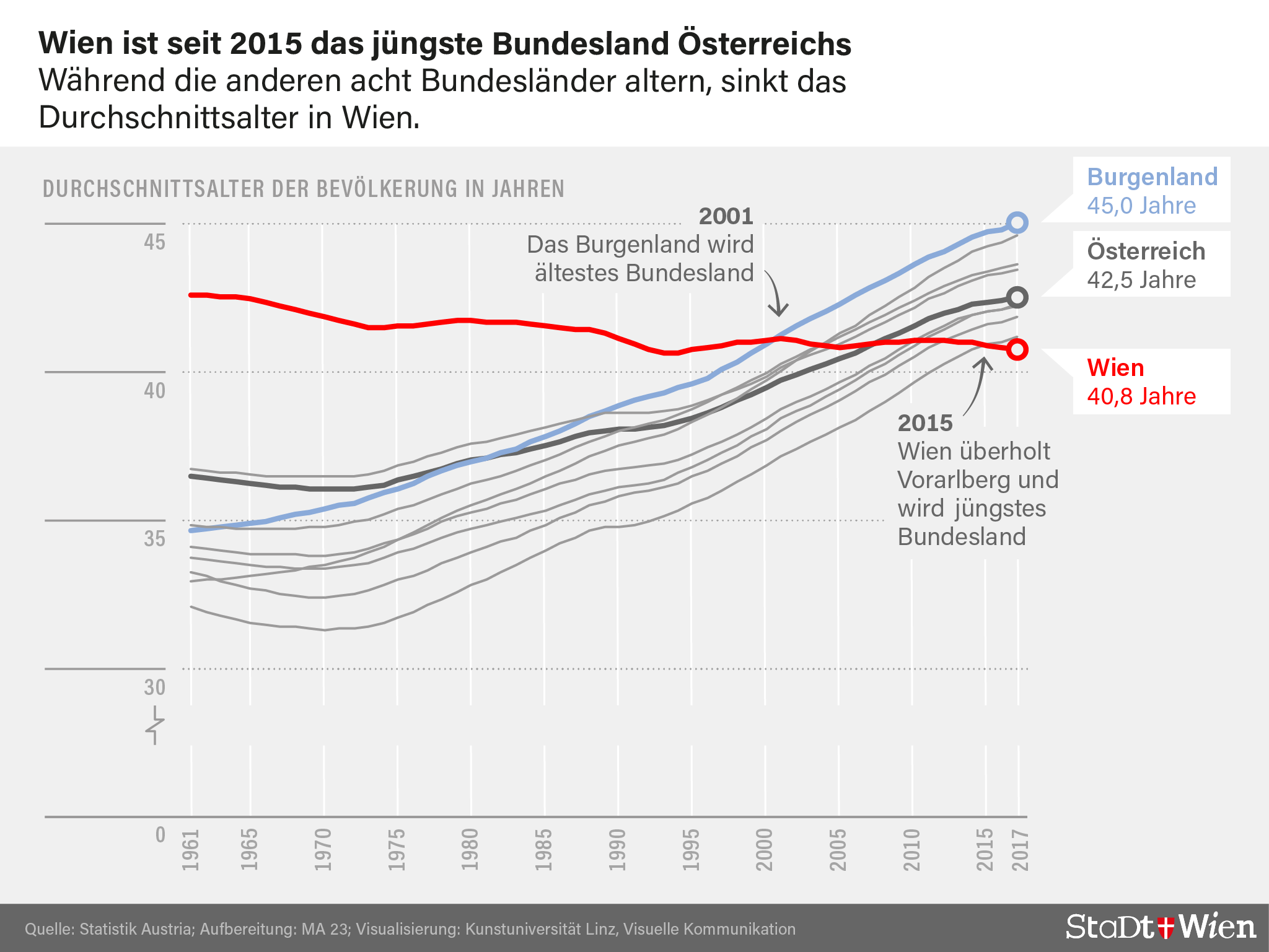

Der Frauenüberhang in der Wiener Bevölkerung ist mittlerweile auf ein normales Maß zurückgegangen und ist nur noch in der Altersgruppe über 70 Jahre deutlich ausgeprägt. Das Geschlechterverhältnis lag im Jahr 2018 insgesamt bei 105 Frauen auf 100 Männer und in der Altersgruppe der über 50-Jährigen bei 120 Frauen auf 100 Männer. Obwohl die geburtenstarken Jahrgänge der späten 1930er- und 1940er-Jahre heute bereits das Pensionsalter erreicht haben, lag 2018 der Anteil der über 65-Jährigen bei gerade einmal 16,5 % und das Durchschnittsalter war auf 40,8 Jahre gesunken. Seit 2015 ist Wien sogar das jüngste Bundesland Österreichs – siehe dazu die #wieninzahlen-Chart-Story „Für immer Jung?“.

Grafik: Wien ist seit 2015 das jüngste Bundesland Österreichs

Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Wien von einer der bevölkerungsreichsten Städte der Welt zu einer schrumpfenden und demographisch gealterten Stadt – und wieder zurück zu einer jungen und wachsenden europäischen Metropole. Der entscheidende Einflussfaktor für diese Bevölkerungsdynamik war Migration. Denn die Gesamtfertilitätsrate liegt in Wien seit einem Jahrhundert unterhalb des demographischen Reproduktionsniveaus (von zumindest zwei Kindern pro Frau) und die durchschnittliche Lebenserwartung der Wienerinnen und Wiener hat sich in diesem Zeitraum verdoppelt. Ohne ausreichende Zuwanderung junger Menschen würde Wien rasch demographisch altern und bald darauf auch wieder schrumpfen.

Bevölkerungsentwicklung in Wien 1910–2018

| Jahr | Bevölkerungsstand | Durchschnittsalter (in Jahren) | Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre (in %) | Anzahl der Frauen pro 100 Männer in der Altersgruppe 50+ |

|---|---|---|---|---|

| 1910 | 2.083.630 | 29,6 | 4,4 | 133 |

| 1934 | 1.935.881 | 37,4 | 8,2 | 135 |

| 1951 | 1.616.125 | 40,7 | 13,3 | 152 |

| 1971 | 1.621.150 | 41,8 | 19,9 | 170 |

| 1991 | 1.502.772 | 41,1 | 18,3 | 158 |

| 2018 | 1.888.776 | 40,8 | 16,5 | 120 |

Quellen: Weigl (2000), Statistische Jahrbücher der Stadt Wien, Statistik Austria

Wie sich die Wiener Bevölkerung in Zukunft entwickeln könnte, ob die Stadt weiter wachsen wird oder nicht, ob der Anteil der älteren Wienerinnen und Wiener weiter zurückgehen wird oder doch wieder ansteigen könnte und wie sich die Bevölkerung in den Wiener Gemeindebezirken und Zählbezirken verteilen wird, damit befasst sich der 3. Teil dieser Blogserie (erscheint in Kürze).

Weitere Beiträge dieser Serie

- Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Teil 1: Eine Metropole entsteht (1850–1910)

Teil 2: Das Comeback einer demographisch gealterten Stadt (1910–2018)

Teil 3: Ein Blick in die Zukunft der Wiener Bevölkerung (2018–2048)

Literatur und Datenquellen

Lutz, W. and Hanika, A. (1989). Vienna: A City Beyond Ageing. AAAS Bulletin, Vol. 42, No. 4.

Lutz, W., Scherbov, S. and Hanika, A. (2003). Vienna: A City Beyond Ageing – revisited and revised. Vienna Yearbook of Population Research 2003, Vol.1, pp.181-195. Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

Weigl, A. (2000). Die Wiener Bevölkerungen in den letzten Jahrhunderten. Statistische Mitteilungen 4/2000 der Stadt Wien.

Weigl, A. (2000). Demographischer Wandel und Modernisierung in Wien. Wien: Pichler Verlag.

Statistische Jahrbücher der Stadt Wien

Statistik Austria: Bevölkerungsstand und -bewegungen

Bevölkerungsgeschichte Wiens im Wien Geschichte Wiki

Zu den Autoren

- Ramon Bauer ist stellvertretender Leiter des Dezernats Statistik Wien der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@metropop_eu - Klemens Himpele ist Leiter der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@KHimpele

Inhalt:

Sie befinden sich hier:

- wien1x1.at – Die Stadt.

- Statistik

- Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Statistik, Unkategorisiert | Kommentieren 2

25. Juni 2019

Teil 3: Ein Blick in die Zukunft der Wiener Bevölkerung (2018–2048)

von Ramon Bauer und Klemens Himpele

Wien hat in den zurückliegenden Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum erlebt und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren wachsen. Wie stark der Zuwachs ausfallen könnte und wie die Bezirke und Wohngebiete von der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung betroffen sein werden, zeigt die aktuelle kleinräumige Bevölkerungsprognose.

Der dritte und abschließende Teil dieser Blogserie zur Bevölkerungsentwicklung Wiens befasst sich mit der aktuellen Bevölkerungsprognose für Wien (2018–2048), nachdem in den ersten beiden Teilen die Entstehung einer Metropole (1850–1910) und die Bevölkerungsalterung und das demographische Comeback Wiens im 20. Jahrhundert nachgezeichnet wurden.

Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt

Bevölkerungsprognosen beruhen auf Annahmen über die zukünftige Entwicklung der demographischen Variablen Fertilität, Mortalität und Migration. Bei kleinräumigen Prognosen werden auch nicht-demographische Faktoren wie das zukünftige Wohnbaupotenzial berücksichtigt. Die Treffsicherheit von Bevölkerungsprognosen hängt in beträchtlichem Ausmaß von den Annahmen über zukünftige Wanderungsbewegungen ab.

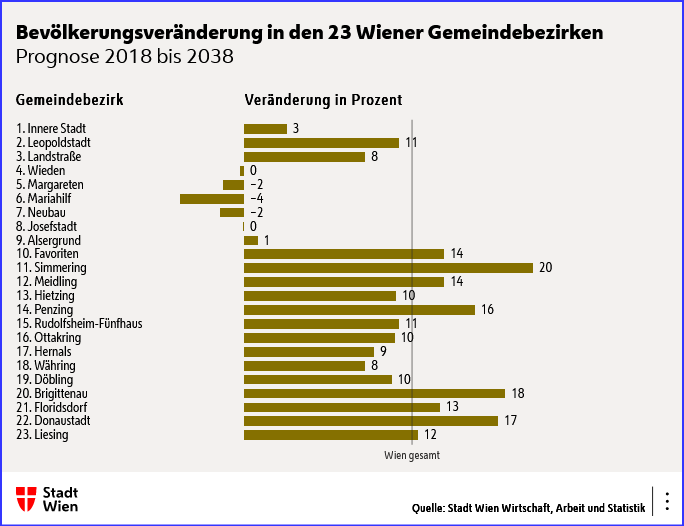

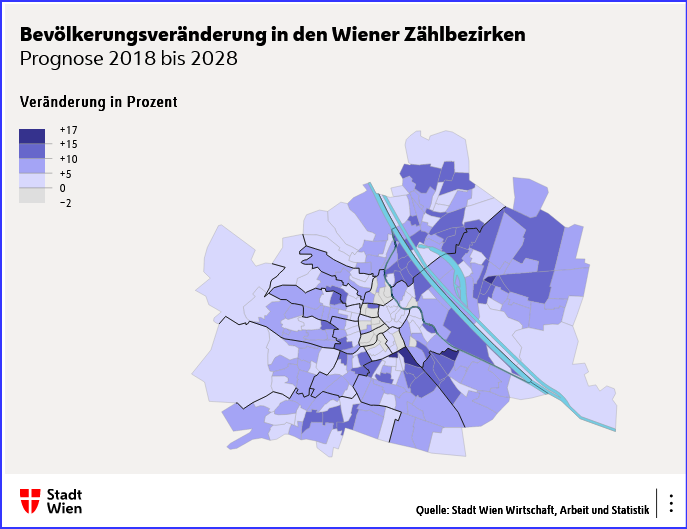

Politik und Verwaltung nutzen Prognosen als zentrales Planungsinstrument. Aus diesem Grund erstellt die Statistik Wien alle vier bis fünf Jahre eine neue kleinräumige Bevölkerungsprognose. Die aktuelle Prognose wurde im Herbst 2018 veröffentlicht und gibt einen Ausblick auf die Entwicklungen nach Alter, Geschlecht und Geburtsland in Wien bis zum Jahr 2048. Die 23 Wiener Gemeindebezirke wurden bis 2038 und die 250 Zählbezirke bis 2028 prognostiziert.

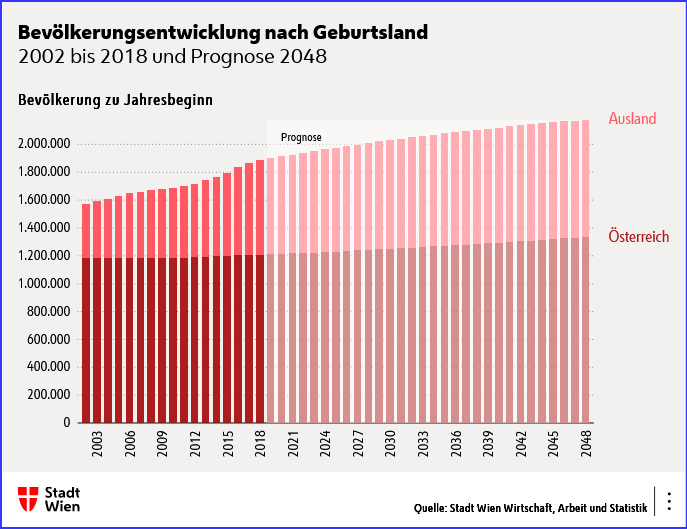

Bevölkerungsentwicklung in Wien bis 2048

Die Prognose geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl in Wien zwischen 2018 und 2048 um 289.000 Menschen oder +15,5 % steigen wird und im Jahr 2048 nahezu 2,2 Millionen Menschen in Wien leben werden. Die für die nächsten 30 Jahre prognostizierten Bevölkerungszuwächse entsprechen in etwa jenen, die Wien bereits in den zurückliegenden 15 Jahren erlebte. Wien wird also noch einmal um die Einwohnerzahl von Graz (292.000 am 1.1.2019) wachsen, allerdings in der doppelten Zeit – das Bevölkerungswachstum halbiert sich also. Obwohl ein moderates Wachstum prognostiziert wird, dürfte Wien bereits im Jahr 2027 wieder eine Zwei-Millionen-Metropole werden und bis zum Jahr 2036 den historischen Bevölkerungshöchststand aus dem Jahr 1910 von 2,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern überschritten haben.

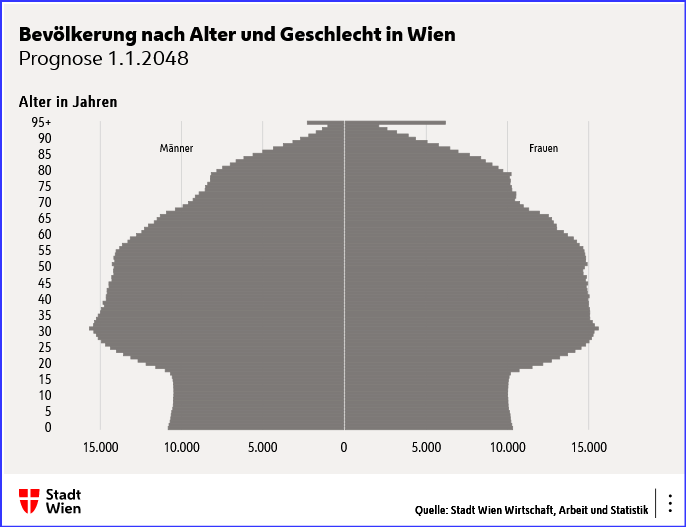

Die Prognose geht davon aus, dass auch in Zukunft mehr Menschen nach Wien zu- als abwandern werden, die Zuwanderung aus dem Ausland aber zurückgehen wird. Der Anteil der im Ausland geborenen Wienerinnen und Wiener wird gegenüber 2018 (36,0 %) bis zum Jahr 2048 (38,6 %) nur noch geringfügig ansteigen. Während das Bevölkerungswachstum der letzten Jahre vor allem auf einer positiven Migrationsbilanz beruhte, dürfte das zukünftige Wachstum zunehmend durch eine positive Geburtenbilanz erreicht werden. Aufgrund der aktuell relativ jungen Altersstruktur und des hohen Anteils potenzieller Eltern – siehe auch die Alterspyramiden weiter unten – dürften die Geburtenzahlen weiterhin hoch bleiben.

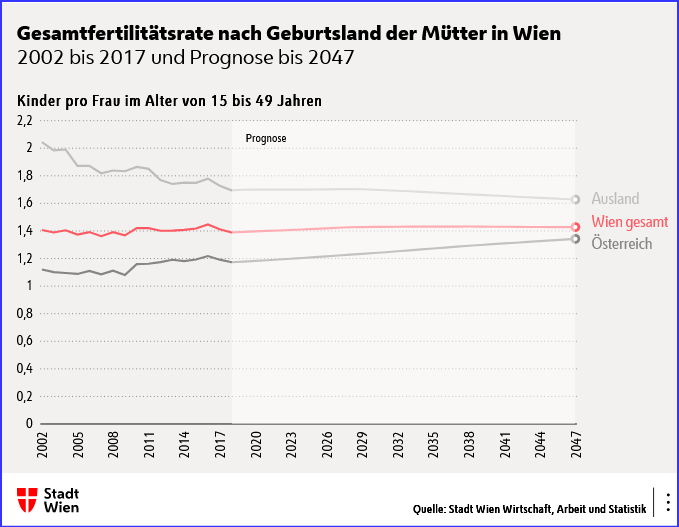

Ohne Zuwanderung würde die Wiener Bevölkerung langfristig schrumpfen. Der Grund dafür sind Geburtenraten, die seit Jahrzehnten deutlich unterhalb des demographischen Reproduktionsniveaus von zwei Kindern pro Frau liegen. Laut der Prognose wird die Gesamtfertilitätsrate auch weiterhin bei bei 1,4 Kindern pro Frau stagnieren. Die relativ stabile Wiener Fertilitätsentwicklung ergibt sich aus einer steigenden durchschnittlichen Kinderzahl von in Österreich geborenen Müttern und einer sinkenden Kinderzahl von im Ausland geborenen Müttern. Dieser Trend dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen.

Migration beeinflusst nicht nur das Wachstum einer Bevölkerung, sondern auch die Altersstruktur. Wien hat sich durch die Zuwanderungsgewinne der zurückliegenden Jahrzehnte von einer demographisch alternden und schrumpfenden Stadt zu einer jungen und wachsenden Metropole entwickelt – siehe dazu auch Teil 2 dieser Blogserie: Das Comeback einer demographisch gealterten Stadt. Weniger Zuwanderung in den nächsten Jahren bedeutet auch, dass die Wiener Bevölkerung insgesamt wieder etwas älter werden dürfte – zumal von einer weiter steigenden durchschnittlichen Lebenserwartung ausgegangen werden kann. Dennoch wird Wien weiterhin das jüngste Bundesland Österreichs bleiben.

Im Vergleich zu 2018 wird sich der Anteil der Kinder unter 15 Jahren bis zum Jahr 2048 kaum verändern. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren wird etwas zurückgehen und der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre, der im Jahr 2018 bei gerade 16,5 % lag, wird in den kommenden drei Jahrzehnten auf 21,6 % ansteigen. In absoluten Zahlen wird es zu einem Wachstum in allen Altersgruppen kommen, am stärksten wird das Wachstum in der Altersgruppe der über 80-Jährigen ausfallen. Die Zahl der Hochbetagten wird in Wien in den nächsten 10 Jahren um die Hälfte ansteigen und sich in den nächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln.

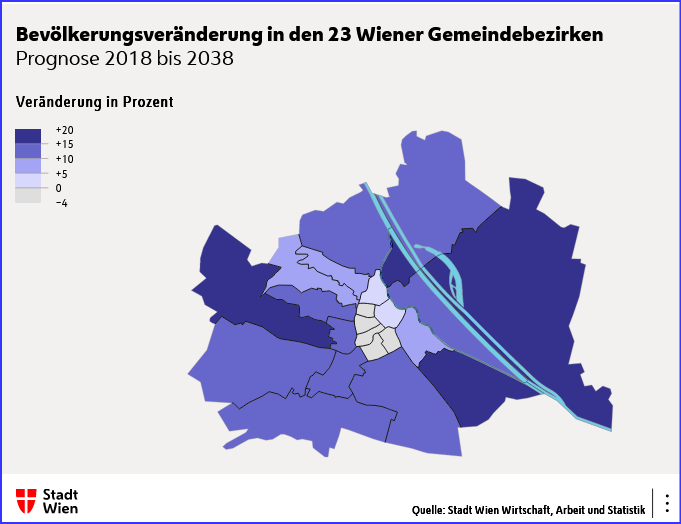

Kleinräumige Entwicklungen in den Gemeinde- und Zählbezirken

Die für die gesamte Stadt prognostizierten Bevölkerungsveränderungen werden sich kleinräumig unterschiedlich auswirken. In den innerstädtischen Bezirken werden sich die Bevölkerungszahlen in den nächsten 20 Jahren nur geringfügig verändern. Die Innere Stadt und der Alsergrund dürfen bis zum Jahr 2038 mit leichten Bevölkerungszuwächsen rechnen, während die Bevölkerung auf der Wieden und in der Josefstadt stagnieren wird und es in Margareten, Mariahilf und am Neubau zu leichten Rückgängen kommen wird. Unter den Innenstadtbezirken wird nur die Bevölkerung der Landstraße bis 2038 deutlicher zunehmen.

Speziell in den bevölkerungsreicheren Wiener Bezirken darf bis 2038 mit einem überdurchschnittlichen Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern gerechnet werden. In Simmering, in Penzing, in der Brigittenau und in der Donaustadt wird die Bevölkerung laut Prognose in den kommenden 20 Jahren um +16 % und mehr wachsen. Aber auch in Favoriten, in Meidling und in Floridsdorf werden die Zuwachsraten bis 2038 überdurchschnittlich ausfallen. In den anderen Bezirken liegt die Entwicklung im städtischen Durchschnitt (+11,5 % bis zum Jahr 2038).

Das räumliche Muster – Bevölkerungsstagnation in den inneren Wohngebieten und Wachstum in den äußeren – zeigt sich auch auf Ebene der 250 Wiener Zählbezirke, die für die kommenden zehn Jahre prognostiziert wurden. Ausnahmen davon sind die innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiete (z.B. das Nordbahnhofgelände oder das Sonnwendviertel), wo Neubautätigkeiten zu Bevölkerungszunahmen führen wird.

Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt

Die Stadt Wien geht in ihrer aktuellen Bevölkerungsprognose davon aus, dass Wien auch in Zukunft wachsen wird. Aufgrund der Annahme, dass die Zuwanderung aus dem Ausland zurückgeht, wird das Wachstum in den kommenden Jahren moderater ausfallen als in der jüngeren Vergangenheit. Der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung wird nur noch geringfügig ansteigen. Aufgrund der relativ großen Zahl an potenziellen Eltern darf auch weiterhin mit hohen Geburtenzahlen gerechnet werden. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird aber etwas zurückgehen, während sich die Zahl der über 80-jährigen Bevölkerung bis zum Jahr 2048 mehr als verdoppeln wird. Kleinräumig werden sich diese gesamtstädtischen Trends unterschiedlich auswirken.

Prognoseergebnisse Wien 2018, 2028, 2038 und 2048

| Jahr | Bevölkerung | Anteil im Ausland geboren | Anteil Altersgruppen | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0–14 Jahre | 15–39 Jahre | 40–64 Jahre | 65–79 Jahre | >=80 Jahre | |||

| 2018* | 1.888.776 | 36,0 % | 14,6 % | 36,1 % | 32,9 % | 12,6 % | 3,9 % |

| 2028 | 2.010.016 | 38,2 % | 14,9 % | 34,3 % | 32,9 % | 12,5 % | 5,5 % |

| 2038 | 2.105.119 | 39,0 % | 14,7 % | 32,6 % | 32,4 % | 14,4 % | 5,9 % |

| 2048 | 2.177.527 | 38,6 % | 14,2 % | 31,7 % | 32,4 % | 14,0 % | 7,7 % |

* Bevölkerungsstand zum 1.1. gemäß Statistik des Bevölkerungsstandes der Statistik Austria, Bevölkerungsveränderungen nach dem Prognoseergebnis.

Das für Wien prognostizierte moderate Bevölkerungswachstum birgt Herausforderungen und Chancen. Einerseits wird es weiterhin einen hohen Bestand an Menschen im erwerbsfähigen Alter geben, was eine wichtige Grundlage für das Wirtschaftswachstum darstellt. Andererseits bedeutet die zu erwartende Alterung Wiens einen erweiterten Bedarf an Pflege und Betreuung – ein Sektor, der in Zukunft mehr Arbeitskräfte benötigen wird.

Weitere Beiträge dieser Serie

- Auf dem Weg zurück zur Zwei-Millionen-Stadt – die Entwicklung der Wiener Bevölkerung

Teil 1: Eine Metropole entsteht (1850–1910)

Teil 2: Das Comeback einer demographisch gealterten Stadt (1910–2018)

Teil 3: Ein Blick in die Zukunft der Wiener Bevölkerung (2018–2048)

Literatur und Datenquellen

Bauer, R., Fendt, C., Haydn, G., Remmel, W. und Seibold, E. (2018). Kleinräumige Bevölkerungsprognose Wien 2018. Statistik Journal Wien 1/2018. Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik

Ergebnistabellen der kleinräumigen Bevölkerungsprognose Wien 2018

Zu den Autoren

- Ramon Bauer ist stellvertretender Leiter des Dezernats Statistik Wien der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@metropop_eu - Klemens Himpele ist Leiter der Magistratsabteilung 23 – Wirtschaft, Arbeit und Statistik der Stadt Wien.

@KHimpele